Entre 1958 et le début des années 1990, une expérimentation informelle mais fondatrice a vu le jour en Europe centrale : c’est “l’étoile de Laufenburg”, mise en place dans la ville suisse de Bâle.

Ce dispositif précurseur, aujourd’hui presque oublié, constitue l’un des premiers jalons de la coopération électrique européenne.

Située à la confluence des réseaux français, suisses et allemands, la région bâloise abrita un système original d’échanges d’électricité à la marge, désigné comme le marché dit “à bien plaire” — embryon de ce qui deviendra plus tard les marchés interconnectés continentaux.

Un mécanisme informel, mais visionnaire (1958–1990s).

Ce dispositif reposait sur une forme de coopération informelle entre les gestionnaires de réseaux nationaux — principalement Électricité de France (EDF), les opérateurs suisses regroupés autour de l’EGL de Laufenburg, et les entreprises électriques allemandes.

En l’absence de cadre réglementaire contraignant ou de système de rémunération standardisé, les échanges d’électricité se faisaient “à bien plaire” — autrement dit, sans obligation contractuelle stricte, fondés sur la confiance mutuelle, la réciprocité et la solidarité technique (Swissgrid, 2024a ; Cairn, 2004).

Ce dispositif, qui a fonctionné de manière opérationnelle pendant environ trois décennies, avait pour but de permettre des échanges ponctuels de quantités marginales d’électricité, en réponse à des déséquilibres locaux, des besoins imprévus ou des tensions conjoncturelles sur le réseau.

Il offrait ainsi un modèle de flexibilité marginale, sans tarification rigide, mais fondé sur une disponibilité réciproque.

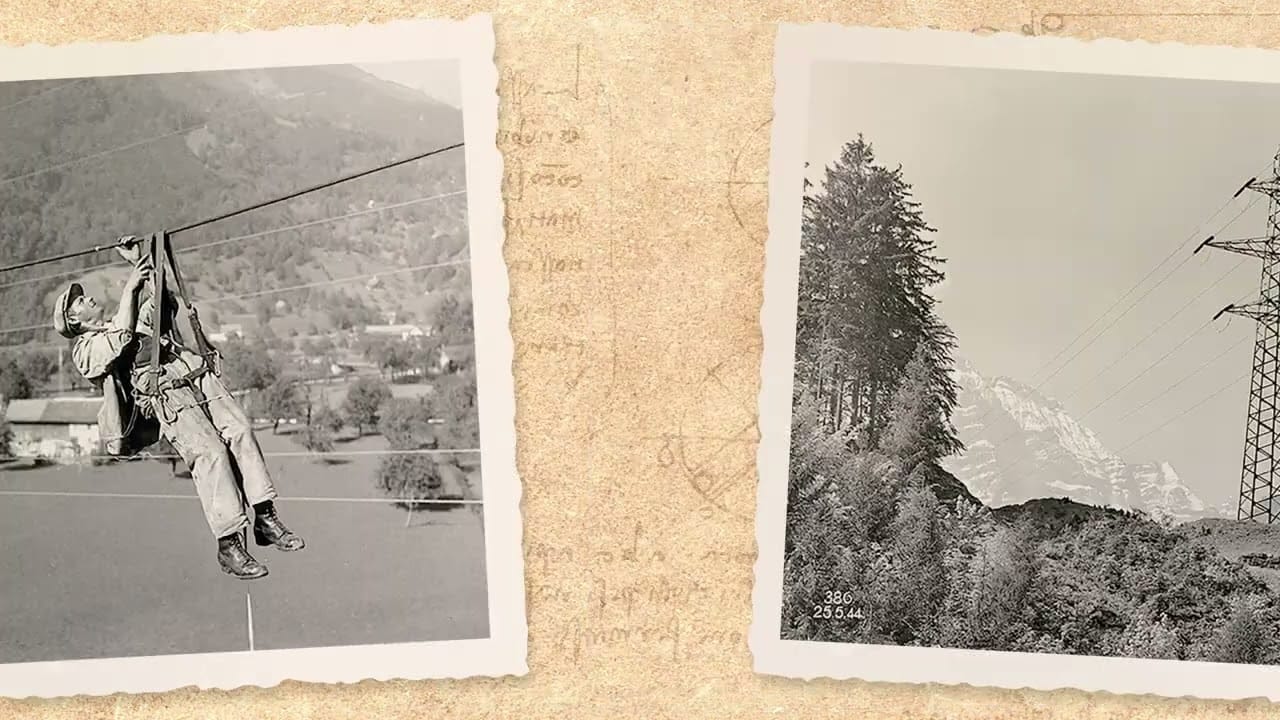

L’étoile de Laufenburg : infrastructure historique d’une coopération pionnière.

Le cœur technique du système était le poste de Laufenburg, actif depuis 1958, qui reliait à très haute tension la France, la Suisse et l’Allemagne.

Ce point de jonction physique constitue historiquement le premier nœud tripartite européen, à la base de nombreux flux d’électricité transfrontaliers (Swissgrid, 2024a).

Son architecture en étoile a donné naissance à une configuration radiale emblématique, toujours citée aujourd’hui comme un modèle d’ingénierie électrique collaborative (EDA, 2024 ; Heidi.news, 2023).

Cette période (1958–1990s) correspond à une phase de développement progressif des interconnexions, amorcée dans le contexte de la reconstruction d’après-guerre, puis prolongée dans le cadre de l’industrialisation nucléaire et du couplage croissant des réseaux.

Ce marché sans marché, régulé par la confiance technique plus que par des institutions, fut une forme embryonnaire de l’Europe de l’énergie (Go2050, 2023 ; Cairn, 2004).

Une logique de solidarité préfigurant les marchés intégrés.

Ce système préfigurait très clairement les principes qui animent aujourd’hui les marchés intégrés de l’électricité en Europe : mise en réseau des flexibilités, mutualisation des capacités, sécurisation des approvisionnements par des logiques transfrontalières.

À travers la simplicité du “à bien plaire”, c’est une véritable solidarité énergétique européenne qui prenait forme, basée non pas sur des contrats standardisés mais sur la réactivité, la confiance, et la disponibilité instantanée de puissance marginale (Strom, 2023 ; RTE, 2023 ; IGAS-CISA, 2022).

Une importance stratégique toujours d’actualité.

La centralité suisse dans les échanges européens ne s’est jamais démentie, bien qu’elle soit aujourd’hui fragilisée par l’absence d’accord d’intégration avec l’Union européenne (EDA, 2024 ; Strom, 2023).

Comme l’analyse Heidi.news (2023), la Suisse est structurellement plus exposée à la pénurie qu’au black-out — une vulnérabilité aggravée par la montée en puissance des flux intermittents et l’insuffisance des capacités de réserve.

Cette fragilité structurelle a été mise en lumière dans une grande enquête publiée par Heidi.news sur la dépendance croissante du pays vis-à-vis de ses voisins (Heidi.news, 2024).

Elle est également thématisée dans plusieurs bulletins professionnels (Bulletin ASE, 2023) et évaluée par la recherche stratégique européenne (IGAS-CISA, 2022).

Une réinterprétation contemporaine : vers des stockages intégrés.

Aujourd’hui encore, la logique de Laufenburg inspire les solutions technologiques modernes, notamment dans le domaine du stockage et de la flexibilité.

En témoigne la construction en cours de la plus grande batterie à flux redox au monde en Suisse, conçue pour renforcer la résilience locale et la stabilité du réseau interconnecté (Révolution Énergétique, 2024).

Cette dynamique est en phase avec les réflexions stratégiques sur le couplage de la sécurité d’approvisionnement avec la décarbonation et l’émergence de marchés de flexibilité décentralisés, largement débattus sur les plateformes professionnelles comme Strom.ch (Strom, 2024).

Conclusion : un modèle fondateur pour une Europe énergétique solidaire.

Loin d’être une simple curiosité historique, le marché “à bien plaire” de Bâle et l’étoile de Laufenburg incarnent un moment fondateur de la construction énergétique européenne.

Ils illustrent une intelligence de la coopération fondée sur la fluidité, la réciprocité et la capacité à se passer, à court terme, de rigidités contractuelles en faveur d’un équilibre opérationnel basé sur la confiance mutuelle.

À l’heure où l’Europe cherche à stabiliser un système dominé par des énergies intermittentes, des congestions croissantes et des tensions géopolitiques, il est salutaire de se rappeler que la flexibilité marginale partagée fut, dès l’origine, l’un des piliers les plus robustes de la solidarité électrique continentale.

Bibliographie.

- Bulletin ASE. (2023). Le marché crée-t-il de la sécurité ?. [En ligne] Disponible sur : https://www.bulletin.ch/fr/news-detail/le-marche-cree-t-il-de-la-securite.html

- Bulletin ASE. (2024). Stockage d’énergie dans le réseau électrique. [En ligne] Disponible sur : https://www.bulletin.ch/fr/news-detail/stockage-denergie-dans-le-reseau-electrique.html

- Cairn.info. (2004). L’électricité en Europe : genèse des réseaux et coopération transnationale, Annales historiques de l’électricité, 1(1), pp. 23–40. [En ligne] Disponible sur : https://shs.cairn.info/revue-annales-historiques-de-l-electricite-2004-1-page-23

- EDA – Département fédéral des affaires étrangères. (2024). Énergie – Relations Suisse-UE. [En ligne] Disponible sur : https://www.eda.admin.ch/missions/mission-eu-brussels/fr/home/dossiers-prioritaires/energie.html

- Go2050. (2023). L’électricité sous haute surveillance. [En ligne] Disponible sur : https://www.go2050.ch/articles/l-electricite-sous-haute-surveillance

- Heidi.news. (2023). Le Gothard électrique – la Suisse risque plus la pénurie que le black-out. [En ligne] Disponible sur : https://www.heidi.news/explorations/black-out-le-talon-d-achille-electrique-de-la-suisse/le-gothard-electrique-suisse-risque-plus-la-penurie-que-le-black-out

- Heidi.news. (2024). Black-out : une grande enquête sur l’invraisemblable fragilité électrique de la Suisse. [En ligne] Disponible sur : https://newsletters.heidi.news/le-point-du-jour/black-out-une-grande-enquete-sur-l-invraisemblable-fragilite-electrique-de-la-suisse

- IGAS-CISA. (2022). Positionspapier zur Energiepolitik Schweiz-EU. [En ligne] Disponible sur : https://www.igas-cisa.ch/wp-content/uploads/2022/08/17082022-positionspapier-igas-eu-2022-fr-def.pdf

- Immo-Invest. (2024). Neue Pläne für Technologiezentrum in Laufenburg an. [En ligne] Disponible sur : https://www.immo-invest.ch/fr/neue-plaene-fuer-technologiezentrum-in-laufenburg-an/

- Museums.ch. (2024). La technologie du futur – Vanessa Billy, Brodie Ellis, Paul Schatz. [En ligne] Disponible sur : https://www.museums.ch/fr/visite-au-musee/musees/expositions/la-technologie-du-futur-vanessa-billy-brodie-ellis-paul-schatz-5908.html

- Prosilience. (2024). Comment la Suisse pourrait renforcer sa sécurité électrique. [En ligne] Disponible sur : https://www.prosilience.ch/p/suisse-comment-la-suisse-pourrait

- Révolution Énergétique. (2024). La plus grande batterie à flux redox au monde est en construction en Suisse. [En ligne] Disponible sur : https://www.revolution-energetique.com/actus/la-plus-grande-batterie-a-flux-redox-au-monde-est-en-construction-en-suisse/

- RTE. (2023). Après plus d’un an de travaux et de mobilisation…. [En ligne] Disponible sur : https://www.linkedin.com/posts/rte-france_apr%C3%A8s-plus-dun-an-de-travaux-et-de-mobilisation-activity-7028774025405325312-PR2m

- Strom.ch. (2023). Accord sur l’électricité – I want to break free. [En ligne] Disponible sur : https://www.strom.ch/fr/actualites/accord-sur-lelectricite-i-want-break-free

- Strom.ch. (2024). Résultats de recherche : Energiesektor und Klimawandel. [En ligne] Disponible sur : https://www.strom.ch/fr/search?…

- Swissgrid. (2024a). Star of Laufenburg. [En ligne] Disponible sur : https://www.swissgrid.ch/fr/home/operation/power-grid/star-of-laufenburg.html

- Swissgrid. (2024b). Histoire de l’entreprise. [En ligne] Disponible sur : https://www.swissgrid.ch/fr/home/about-us/company/history.html

KeyWoRDS :

- Trading court terme (électricité, gaz, CO₂)

- Analyse de marché & prévisions (spot, interconnexions, capacités)

- Statistiques appliquées à la modélisation des besoins physiques

- Optimisation opérationnelle & gestion du portefeuille

- Gestion active de la courbe de charge (valorisation de la flexibilité)

- Négociation de contrats d’achat long terme

- Back-office trading (confirmation, P&L, capture des deals)

- Expertise multi-énergies (gaz, pétrole, électricité)

- Arbitrage du risque prix dans des contextes de forte volatilité

- Opérations d’achat et de vente sur les marchés de gros français et allemands

- Analyse des fondamentaux du marché (production, interconnexions, CO₂)

- Modélisation statistique des besoins physiques

- Étude et optimisation des grilles tarifaires (transport/acheminement)

Finis rerum.

Direction des Études Économiques.

Copyright © 2025 SYNERGYGROUP. All rights reserved.

Par Alexis Vessat, docteur en économie de l’énergie, expert en systèmes énergétiques européens.