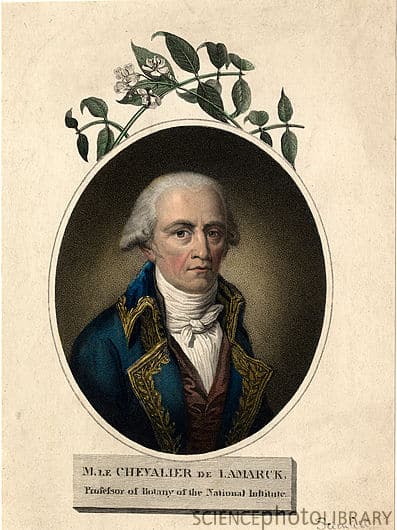

Dans sa Philosophie zoologique, Lamarck écrit :

« C’est l’emploi fréquent d’un organe qui développe, fortifie et agrandit peu à peu ses facultés, et c’est le défaut constant d’usage qui les affaiblit, les détériore et finit par les faire disparaître. » (Lamarck, 1809, p. 113)

Cette formulation est souvent résumée par la maxime devenue célèbre : « la fonction crée l’organe ».

En reprenant l’intuition de Lamarck, deux interprétations s’opposent quant au rôle de la Commission de régulation de l’énergie (CRE).

Si l’on admet que la fonction crée l’organe, la CRE ne peut agir qu’en stricte cohérence avec les missions que lui confie le Code de l’énergie, notamment l’article L131-1 qui renvoie à l’article L100-2.

Dans ce cadre, elle n’a pas vocation à se doter elle-même d’une mission de prospective industrielle, puisque celle-ci ne figure pas explicitement dans son mandat : l’organe n’existe que parce qu’une fonction — réguler, assurer la transparence, garantir le bon fonctionnement des marchés — l’a fait naître.

À l’inverse, si l’on considère que l’organe crée la fonction, la CRE, en tant qu’autorité administrative indépendante, tend à développer progressivement des activités connexes afin de justifier son rôle et de renforcer son influence.

Ses prises de position publiques sur les technologies émergentes, telles que les réacteurs modulaires de petite taille (SMR), peuvent dès lors être interprétées comme l’extension implicite de sa mission, au-delà de ce que prévoit la lettre de la loi.

Le cœur du débat se situe précisément dans cette tension : d’un côté, une prospective qui relève en principe de l’État, de l’autre, une prospective exercée par une autorité qui, par son statut et ses pratiques, participe de facto à la construction des orientations industrielles.

Ainsi, l’application de la formule lamarckienne à la CRE met en lumière l’alternative suivante : soit elle demeure strictement cantonnée à sa fonction initiale de régulation, soit elle façonne sa propre fonction par ses initiatives, en s’affirmant comme un acteur de la réflexion stratégique et de la recherche-développement.

Références bibliographiques :

Lamarck, J.-B. (1809) Philosophie zoologique: ou exposition des considérations relatives à l’histoire naturelle des animaux. Paris: Dentu, p. 113.

KeyWoRDS :

- Trading court terme (électricité, gaz, CO₂)

- Analyse de marché & prévisions (spot, interconnexions, capacités)

- Statistiques appliquées à la modélisation des besoins physiques

- Optimisation opérationnelle & gestion du portefeuille

- Gestion active de la courbe de charge (valorisation de la flexibilité)

- Négociation de contrats d’achat long terme

- Back-office trading (confirmation, P&L, capture des deals)

- Expertise multi-énergies (gaz, pétrole, électricité)

- Arbitrage du risque prix dans des contextes de forte volatilité

- Opérations d’achat et de vente sur les marchés de gros français et allemands

- Analyse des fondamentaux du marché (production, interconnexions, CO₂)

- Modélisation statistique des besoins physiques

- Étude et optimisation des grilles tarifaires (transport/acheminement)

Finis rerum.

Direction des Études Économiques.

Copyright © 2025 SYNERGYGROUP. All rights reserved.

Par Alexis Vessat, docteur en économie de l’énergie, expert en systèmes énergétiques européens.